Trujal de sangre del Palacio del Marqués de Casatorre en la Villa de lgea (La Rioja)

Durante la primavera de 1985, y acompañados por un profesor de nuestro Centro, tuvimos ocasión de tomar contacto por primera vez, con algo de lo que hasta entonces nunca habíamos tenido una conciencia clara. Dejamos un poco de lado nuestras realidades, nuestra vida de todos los días para descubrir cual había sido, la de otras personas que ya no estaban con nosotros.

La visita que realizarnos a los llamados «Molinos del Puente» en la localidad de Igea, próxima a la ciudad de Alfaro en la que se encuentra el Centro donde todos nosotros acudimos a diario, nos animó a realizar un trabajo en el que no solo describimos como era esta industria tradicional que dejó de funcionar hace mucho tiempo, sino algo a nuestro entender mucho más importante. Llegamos a entender y pudimos contar a través del mundo del trabajo, como habían vivido y como se habían adaptado a una vida muy distinta de la nuestra, gentes de otro tiempo.

El trabajo de contar la experiencia, quizá más lento y aburrido que las visitas y los buenos ratos que pasamos entre los molinos de la cuenca del río Linares, tuvo la virtud de unimos como grupo y en el transcurso de su elaboración descubrimos que este, podía ser fuente de nuevos trabajos; de los que mentalmente al principio y por simple curiosidad tomábamos nota para comentar. que bien podríamos hacer (si nos quedaban ganas) este, o aquel otro.

Habiendo descubierto que funcionábamos bien como grupo (dos de sus componentes redactaban; dos dibujaban; dos tomaban fotografías, y además no nos costaba mucho esfuerzo ponemos de acuerdo) pensamos en dar continuidad a nuestra iniciativa de grupo interesado en la Arqueología Científica e Industrial, y así, de entre las ideas que se nos antojaron más oportunas pasamos a seleccionar las siguientes:

- Restaurar los antiguos «Molinos del Puente», con la intención de crear un pequeño museo etnográfico local en donde contar como había sido la cultura de la harina, del pan y del aceite en la Rioja Baja, haciendo funcionar todos sus elementos.

- Elaborar un inventario pormenorizado de las 26 industrias hidraúlicas que teníamos documentalmente censadas entre Molinos, trujales, batanes y serrenas en la Cuenca del Linares.

- Rescatar o tratar de averiguar que había sido del antiguo trujal de Sangre del Palacio del Marqués de Casatorre, del que teníamos constancia documental pero no sabíamos nada.

Como todos no eran simultáneamente realizables, y nuestras fuerzas y recursos eran escasos, tendíamos que escoger de entre estos trabajos aquel que según un criterio razonado mejor nos pareciese, (y nos parecían muy realizables todos).

Pensando en que durante el verano de 1986, Podríamos organizar una excursión o ruta de molinos por la cuenca del Linares, decidimos que en el transcurso de la misma, iría madurando la decisión.

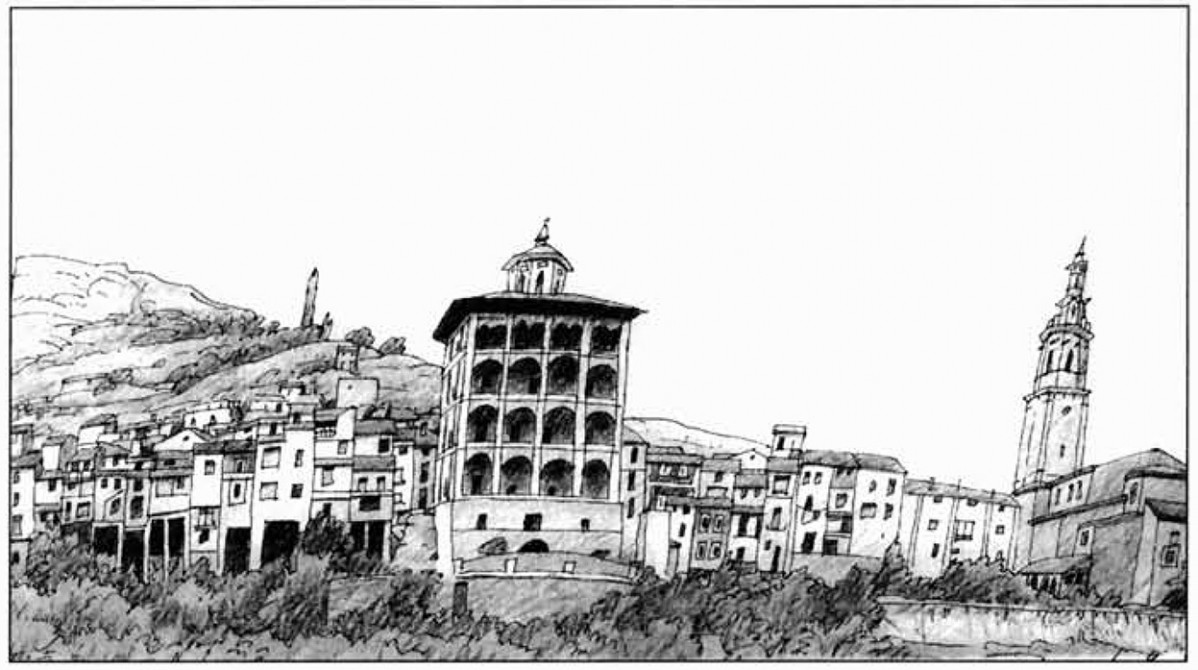

Dibujo de Igea con el palacio en el centro y desde el jardín posterior del mismo.

De este modo, antes del comienzo del curso académico actual, preparamos la salida y recommos los 47 km. que aproximadamente separan S. Pedro Manrique de Igea, tomando fotografías, notas y medidas. Pero como el trabajo de hacer un

buen censo era ambicioso, tomamos solo fotografías de algunos de ellos, porque el tiempo materialmente se nos acababa (por no decir también que nuestros recursos tocaban fondo). El resto, sería concluido en próximas excursiones.

Parecíamos ya dispuestos o mejor dicho, habíamos escogido ya de hecho el trabajo a realizar, cuando al finalizar en Igea nuestra excursión, nos adentramos con curiosidad en las bodegas del Palacio del Marqués de Casatorre, donde según nuestras referencias tendría que hallarse el «Molino de Sangre» cuya construcción se remontaba a las mismas fechas en que lo fue el edificio del Palacio.

En el sótano permanecían las tinajas y vasijas prismáticas de piedra arenisca para el almacenamiento del aceite que ya conocíamos, y en el fondo de la sala destinada a bodega de aceite, en un arco excavado en la roca, con la primitiva intención de servir de capilla a un prensa de viga, y que albergaba un recipiente para el aceite, encontramos sobre este, muchas piezas de madera que parecían ser engranajes y transmisiones de la máquina con que contó el trujal.

Allí surgió nuestra primera duda porque al tratar de juntar o ensamblar las piezas, descubrimos que muchas de ellas faltaban y que no teníamos ni idea de como podía haber sido tal artefacto. Picados de curiosidad, pasamos a la Sala en la que sospechábamos que se encontraba instalado y lo único que hallamos fueron unas pocilgas donde en tiempos se habían criado animales, y al fondo un puntal de madera, tierra y paja hasta media altura de la sala. Preguntamos a Jesús Sanz, alcalde de Igea y Administrador del Palacio, con el que nos une una gran amistad y a quien debemos muchos de nuestros conocimientos sobre molinos, dónde estaba el trujal, y si había estado donde se encontraban las pocilgas, ¿qué se había hecho de él? Nos respondió que fue desmontado hacía muchos años para instalar los cerdos y que lo poco que podía quedar de el, estaría bajo la tierra y la paja que se había echado para nivelar el terreno.

Tras nuevas deliberaciones, nos pareció a todos mucho más atractiva la idea de tratar de descubrir como había sido un trujal del siglo XVIII, y mucho más aún nos movía el hecho de que hasta entonces habíamos solo descrito cosas que habíamos visto, todo lo contrario de esta que no sólo no sabíamos como era, sino que además estaba enterrada.

Solicitamos autorización para deshacer las pocilgas y retirar la tierra y la paja, para limpiar y reunir las piezas de la máquina, y una vez concedida, en la Navidad pasada empleamos más de una semana de nuestro tiempo libre para poder hacer el trabajo más duro.

Deshicimos las pocilgas y limpiamos la tierra, según indicaciones de Jesús, pues recordaba como podía haber estado cuando se desmontó hacia ya más de cuarenta años. Poco a poco fueron apareciendo, primero las dos bases gemelas para las piedras de los molinos, y los ejes de transmisión, que al haber sido instalados en dos galerías bajo la solera del trujal, aparecieron con apenas tierra que retiramos con sumo cuidado.

Limpia de constnicciones extrañas y de tierra y residuos la Sala del trujal, pudimos transportar las piezas sueltas que en un lugar y otro iban apareciendo, con lo que pudo reconstruirse su aspecto primitivo, y componer el trabajo.

Tenemos que destacar que este artefacto de madera que además empleaba tracción animal, no tiene análogo conocido en nuestra Comunidad, pues si bien este tipo de máquinas eran muy comunes como norias o trujales en el levante Español, lo usual en la Rioja son las máquinas hidráulicas y no las de sangre.

El trabajo, queda como testimonio de lo que fue un ingenio del siglo XVIII totalmente construido en madera, que queda dispuesto tras su hallazgo, para su estudio y recomposición por profesionales más cualificados, o bien, si se obtuviera la oportuna autorización administrativa por los propios miembros de este grupo.

Alfaro, Abril de 1987

CAPÍTULO 1: De la Villa de lgea y del cultivo del olivo

1 . 1 . De la Villa de Igea.

Igea, Villa que se encuentra en La Comunidad Autónoma de la Rioja, está situada a 546 m. de altitud junto al cauce del río Linares, afluente del Alhama, el cual recorre a su paso el más oriental de los Siete Valles que forman la antigua provincia de La Rioja.

El término municipal de la Villa, de 56 km2, de superficie está rodeado por los de sus vecinos, Cornago, Grávalos y Cervera del Río Alhama, ciudad esta última, a cuyo partido perteneció Igea durante muchos años. En la actualidad, es Calahorra, capital de la Rioja Baja, al partido Judicial al que pertenece; siendo su distancia a esta de 57 Km. La distancia a Logroño, capital de la Comunidad

Autónoma, es de 107 Km.

El censo de su población se estima en 1.170 habitantes, cifra que ha sufrido un ligero aumento en los últimos diez años, modificando la tendencia de paulatino descenso que se observó durante las décadas anteriores. A ello ha contribuido en gran medida el establecimiento de nuevas industrias, la explotación intensiva de sus recursos agrícolas y ganaderos y el retorno a la Villa de muchos de sus vecinos que un día emigraron por toda la geografía española en busca de trabajo.

1.2. Breve reseña Histórica.

Los hallazgos, recientemente realizados en el lugar del térnino conocido como «Los Casales», cerca de la Ermita de San Roque,

sepulturas y enormes losas, (pertenecientes al parecer a un poblado celtíbero) confirman la tradición popular que afirma la existencia de comunidades de habitantes del término, desde mucho antes de la época romana. Pero es durante la época en que los árabes, o mejor dicho, los musulmanes españoles residen en el término, cuando parece que la población se estabiliza y crece donde hoy se encuentra el pueblo.

Se atribuye según la tradición a esta época musulmana, de la cual existen probados testimonios, (topónimos, palabras empleadas en el léxico trujalero, existencia de moriscos en el siglo XV, etc...) la nivelación de las tierras y la construcción de canales y acequias que con las aguas del Linares, riegan aún hoy en día las 2.500 Ha. de regadío existentes en el término.

El título de villa, fue otorgado a Igea en el año de 1553 por carta pragmática de Felipe 11, aunque, siendo villa de Señorío pertenecía o era un todo con el vecino término de Cornago. En el de 1950, ambas poblaciones separaron sus términos, dejando a partir de entonces de llamarse Igea de Cornago (Yxea de Cornago), para tomar identidad propia.

1.3. Del cultivo del olivo en el término de la Villa.

Los habitantes de Igea, han obtenido tradicionalmente el aceite necesario para su alimentación, del fruto de numerosos olivos que todavía se cultivan en sus tierras. Para ello, escogieron para su cultivo, terrenos abruptos y montañosos, disponiendo pacientemente terrazas o bancales (en muchos casos una pequeña terraza para cada árbol) para retener con muros escalonados la tierra en la que se desarrollaba el olivo que gracias a su dureza y poca necesidad de cuidados, permitía utilizar terrenos mas francos al cultivo de cereales. Las escasas tierras con regadío casi permanente, eran destinadas a la «Cria» de hortalizas y árboles frutales como el manzano, que desde el punto de vista alimenticio les proporcionaban a los Igeanos total autosuficiencia.

Sin embargo, el olivo, constituyó para la Villa una fuente de ingresos exteriores, pues el aceite obtenido de su fruto, superaba con creces el consumo interno, siendo vendido el excedente en los pueblos y mercados de los vecinos pueblos sorianos principalmente, como S. Pedro Manrique, Vea, Peñazurra etc ..., en los que un clima mas riguroso no permitía su cultivo.

En el censo de olivos realizado en el año de 1936, fueron contabilizados más de 40.000 olivos, en tierras de regadío y secano, pues aunque el olivo se cultiva generalmente en terrenos de secano, cuidados y riegos hacen que su producción sea muy superior, y así por ejemplo, en el año de 1752, a las respuestas generales del Catastro de Ensenada los Igeanos respondieron que una vez con otra, un olivo de regadío podía proporcionar veinte fanegas y once celemines de aceitunas, cantidad verdaderamente importante que da fe del esmero con que siempre fue tratado el olivar en la Villa.

Quizá como consecuencia de los años que siguieron a nuestra guerra civil en los que se agotaron por exceso de rendimiento los olivos existentes, la no reposición del cultivo y el abandono de muchos de ellos al emigrar sus propietarios en la década de los años 60, el olivar disminuyó su importancia relativa, y fue sistemáticamente arrancado y sustituido por el almendro y la vid en el secano, y el manzano en el regadío.

Otro aspecto decisivo que influye en la no reposición del cultivo, es su tardanza en ofrecer una cantidad apreciable de fruto, que puede oscilar alrededor de 20 años. Los olivos que aún hoy quedan en el término, si han sido respetados, ha sido porque las pequeñas terrazas donde se encontraban situados, no eran aptas para cultivos mecanizados, y siendo poco exigentes en cuidados, el aceite que obtiene de ellos es preferido con mucho al que se comercializaba para consumo. Actualmente, en Igea se siguen los procedimientos tradicionales para el cuidado del olivo y la obtención de aceituna: una poda, de dos a tres riegos por año, dos tratamientos con pesticidas para asegurar la formación del fruto y la recogida. Labor que siendo la más costosa se realiza en familia. La oliva recogida, se limpia de hojas y residuos en la casa, y almacenada un tiempo breve, se lleva al trujal de donde se retirará el aceite una vez descontada la porción equivalente al cobro de la transformación (maquila), o bien abonando el

precio que se fije por tal servicio en metálico. Este aceite, se sigue obteniendo por simple trituración y prensado. Su calidad depende del año climatológico, y es muy apreciado tanto por los habitantes del pueblo, como por los visitantes que lo adquieren porque gustan de su sabor en ensaladas y guisos domésticos.

Equipo de Arqueología Industrial del Instituto de Formación Profesional de Alfaro, compuesto por:

José Manuel Martínez Pérez

Teddy Ladrón Peña

Fernando Escuchuri Martínez

José Luis Jiménez Ruiz

Juan Carlos Sáez de Guinoa Jiménez

Teodoro Inchausti Alonso