Trujal de sangre del Palacio del Marqués de Casatorre en la Villa de lgea (La Rioja) III

3.1. De la construcción de un trujal de sangre en las bodegas del Palacio.

En la época en que Palacio y trujal fueron construidos, la oliva recogida en los olivares del término, debía ser molturada rápidamente en uno de los tres trujales hidraúlicos que existían en Igea. Dos de ellos eran de propiedad particular, y el tercero propio del común de la Villa. En este último, el turno de molienda se asignaba por sorteo, y se com'a el peligro de que si la aceituna estaba largo tiempo almacenada, parte de esta se pudriese (ardiese) con lo que el perjuicio para el cosechero era claro.

Como el Marqués poseía una considerable producción de sus olivares, es lógico que no deseando correr el riesgo del sorteo, o bien tener que abonar una maquila excesiva a los trujaleros privados, decidiese construir su propio trujal.

Desde luego, construir un trujal hidraúlico en el siglo XVIII era muy costoso (había que construir un canal, un edificio y dotarlo de maquinaria) y además, al almacenar el aceite en las bodegas del Palacio, no eliminaba el problema del acarreo. Estas razones, condujeron al Marqués a la idea de constiuir su propio trujal en el Palacio pues procediendo de familia humilde, era sin duda un hombre práctico, y no le disgustó la idea de compartir su casa con un artefacto que al fin y al cabo representaba trabajo, algo que todavía era despreciable para los nobles de la época.

Un pequeño trujal de Sangre o de tracción animal, era la mejor solución. La máquina no ocupaba demasiado espacio, se prensaría el aceite junto a la bodega eliminando el problema del transporte, y las caballerías necesarias para mover el ingenio serían alojadas en cuadras continuas.

Como un solo molino quizá resultase lento, se instaló definitivamente una máquina gemela que accionaba desde una única rueda motriz, las piedras de sendos molinos.

La construcción de este molino puede fecharse en la segunda mitad del siglo XVIII, pues no se cita en el Catastro de Ensenada (1752) y sin embargo, en 1810 el Marqués pasó a ser propietario del trujal hidraúlico del común, por lo que a partir de entonces, no juzgamos posible su construcción ya que no lo necesitaba.

3.2. Descripción del trujal.

El trujal considerado como industria de transfor- mación de un producto básico (la aceituna) en otro apto para el consumo (aceite)

puede considerarse dividido en varias zonas que se distribuían en varios recintos dentro del Palacio. Las salas de almacenamiento de aceituna se situaban en la planta semisótano y esta era introducida desde el exterior a través de dos pequeñas ventanas practicadas en la fachada principal. Desde las ventanas hasta el suelo de la planta semisótano caía la oliva por una rampa practicada en el muro. En el suelo de la planta semisótano, existían diversos agujeros practicados justo sobre los molinos, a través de los que caía la aceituna. Esta era repartida uniformemente, al compás del giro de las piedras, por un dosificador cuya forma se acompaña en las láminas adjuntas.

La planta sótano, albergaba la sala del trujal o mejor dicho de la máquina que accionaba los molinos, y la sala de depósitos de aceite, donde se almacenaba el producto.

La Sala de máquinas del trujal, tenia acceso directo desde el exterior, por un portón al que se llegaba a través de una empinada cuesta. En su interior y al fondo se encontraba la máquina, consistente en un eje vertical del suelo al techo que disponía de una rueda motriz en cuya llanta y hacia abajo se hallaba la hilera de bolillos de madera que movían las dos transmisiones generales e independientes de ambos molinos.

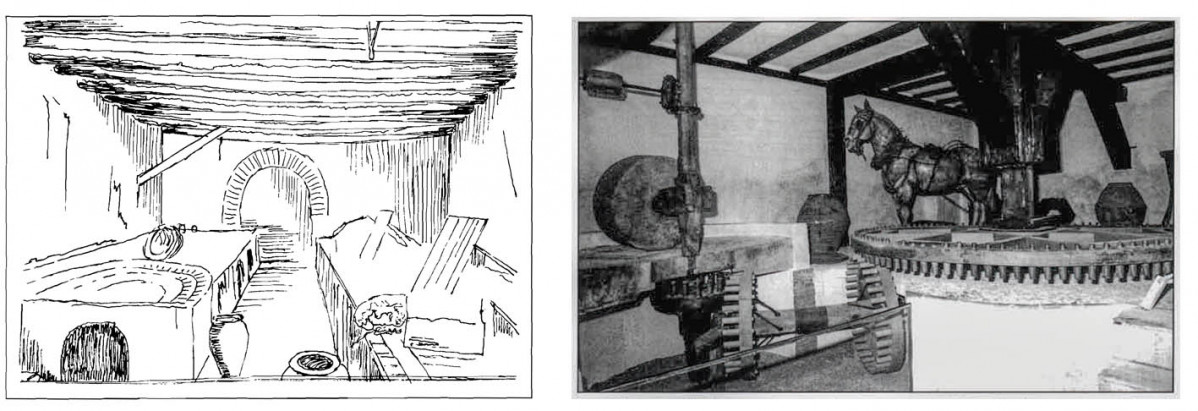

A la izquierda, dibujo de las ruedas del molino de aceite. A la derecha, Detalle de las ruedas de madera y sus engranajes.

Estas transmisiones estaban formadas por un eje de madera horizontal y dos ruedas o, engranajes de bolillos, la una que recibía el movimiento de la rueda motriz, y la otra que lo transmitía a la rueda de bolillos del eje vertical del molino, el cual en su giro arrastraba la piedra.

Las piedras de molturar estaban colocadas verticalmente y eran arrastradas por su eje sobre una solera de piedra formada por cuñas engarzadas sólidamente. Las transmisiones y ruedas de accionamiento de los ejes de las piedras de los molinos, estaban bajo el suelo de la sala, en el interior de pequeñas galerías abovedadas practicadas para tal fin.

La máquina del trujal, está totalmente construida en madera; probablemente haya, para radios, llantas y bolillos y pino para los ejes. Los ejes de madera, terminaban en ejes de hierro y llantas del mismo material. Las piezas que formaban las ruedas, quedaban solidamente unidas por llantas de hierro que abrazaban el conjunto.

Hemos observado que la madera, no estaba trabajada de un modo basto. Las uniones eran machiembradas y su acabado perfectamente pulido. Los bolillos están colocados en agujeros rebajados en las llantas.

Los refuerzos para unir llantas, radios y ejes eran de varilla de hierro de sección cuadrada que no se dejó lisa, sino revirada, logrando incluso un agradable efecto estético allí donde funcionalmente no era necesario.

Depósitos de almacenamiento del aceite dentro del palacio. A la derecha, Fotografía del montaje del molino de aceite desmontable del palacio del Marqués de Casatorre de Igea, tal y como se presentó en la exposición «Tierra abierta* tenida en la

catedral de Calahorra (La Rioja), a lo largo del año 2000.

En el muro continuo a la bodega, y junto a uno de los molinos, se dispuso la primera prensa de un solo tomillo, y junto a ella, en una ampliación posterior, se añadió la segunda prensa, de mayor capacidad de trabajo, con dos tornillos.

La situación de estas prensas puede apreciarse en el plano de la planta sótano, en los dos huecos del muro entre la sala de máquinas y la bodega. A la sala de almacenamiento de aceite, contigua, como quedó dicho, a la anterior; se accedía a través de una puerta practicada en el muro (donde según todos los indicios se encontró un hogar que suponemos servía para calentar el agua que añadida a la pasta, permitía obtener mejor aceite en el prensado).

En la sala de almacenamiento de aceite o bodega, se encuentran en perfecto estado, 20 vasijas prismáticas, en piedra arenisca con tapa de madera capaz cada una de ellas de contener alrededor de 750 litros de aceite. También se encuentran en esta y otras salas contiguas tinajas de diversas medidas, trabajadas a mano con idéntico fin.

En la planta sótano se encuentran además, dos pequeños recintos que servían como cuadras para el ganado.

3.3. Funcionamiento del trujal.

El funcionamiento del trujal era muy sencillo; una o dos caballerías, accionaban la rueda motriz principal, cuya llanta se movíaal unísono con la caballería. La gran cantidad de bolillos, engarzando con los de la rueda transmisora, multiplicaban la velocidad de giro de esta que a su vez al transmitir el movimiento al eje del molino era multiplicado nuevamente. De este modo hemos determinado (simplemente contando el número de bolillos), que por cada vuelta de la caballería, la piedra del molino, rodaba alrededor de su eje 3 veces.

La oliva era depositada a través del dosificador que relacionaba el giro de la piedra con la cantidad de aceituna vertida. Deteniendo la caballería se procedía a retirar la pasta que mezclada con agua caliente se depositaba en las esteras. Se colocaban por capas en la prensa, y eran empujadas y comprimidas por el husillo roscado. El aceite así obtenido sufría un decantado y el mas fino se reservaba para consumo. El de inferior calidad, como era el que escurría por las juntas entre eje y rueda del molino, se recogía en una vasija enterrada, a través de los canalillos y era utilizado para alumbrado en lamparillas de aceite y candiles.

- Trujal de sangre del Palacio del Marqués de Casatorre en la Villa de lgea (La Rioja) Cap.I

- Trujal de sangre del Palacio del Marqués de Casatorre en la Villa de lgea (La Rioja) Cap. II

- Trujal de sangre del Palacio del Marqués de Casatorre en la Villa de lgea (La Rioja) Cap. III